はじめに

ミックスダウンを行う上で不可欠なプラグインを3つ上げろと言われたら、多くのエンジニアが以下を答えるのではないでしょうか?

- コンプレッサー

- イコライザー

- リバーブ

もちろん他にも重要なプラグインは存在するし、人によって手放せないこだわりのツールがあるでしょう。その一方で以前、自身でミックスダウンまで行うバンドマン数人にヒアリングを行った際、全員に共通して欠かせないと語っていたのが上記の3つでした。曰く「最悪の場合、この3つさえあれば形にはできる」だとか。

(※)自身でミックスダウンまで行うバンドマン数人にヒアリングした、初心者のためのセルフ・ミックスダウン手順書はこちら。

本記事ではそんな三種の神器と呼んで差し支えないツールの1つであり、最も初心者に「何が起こっているのかわからない」と思わせてきたでお馴染みのコンプレッサーについて、初心者が読む最初の1記事めを想定して執筆しています。

記事を読んで、ぜひ自身の音の追求に役立ててみてください。

楽曲ができたらぜひチューンコアを使って、SpotifyやApple Music等のストリーミングサービスで配信してみましょう!

大前提、音は音量差が激しい

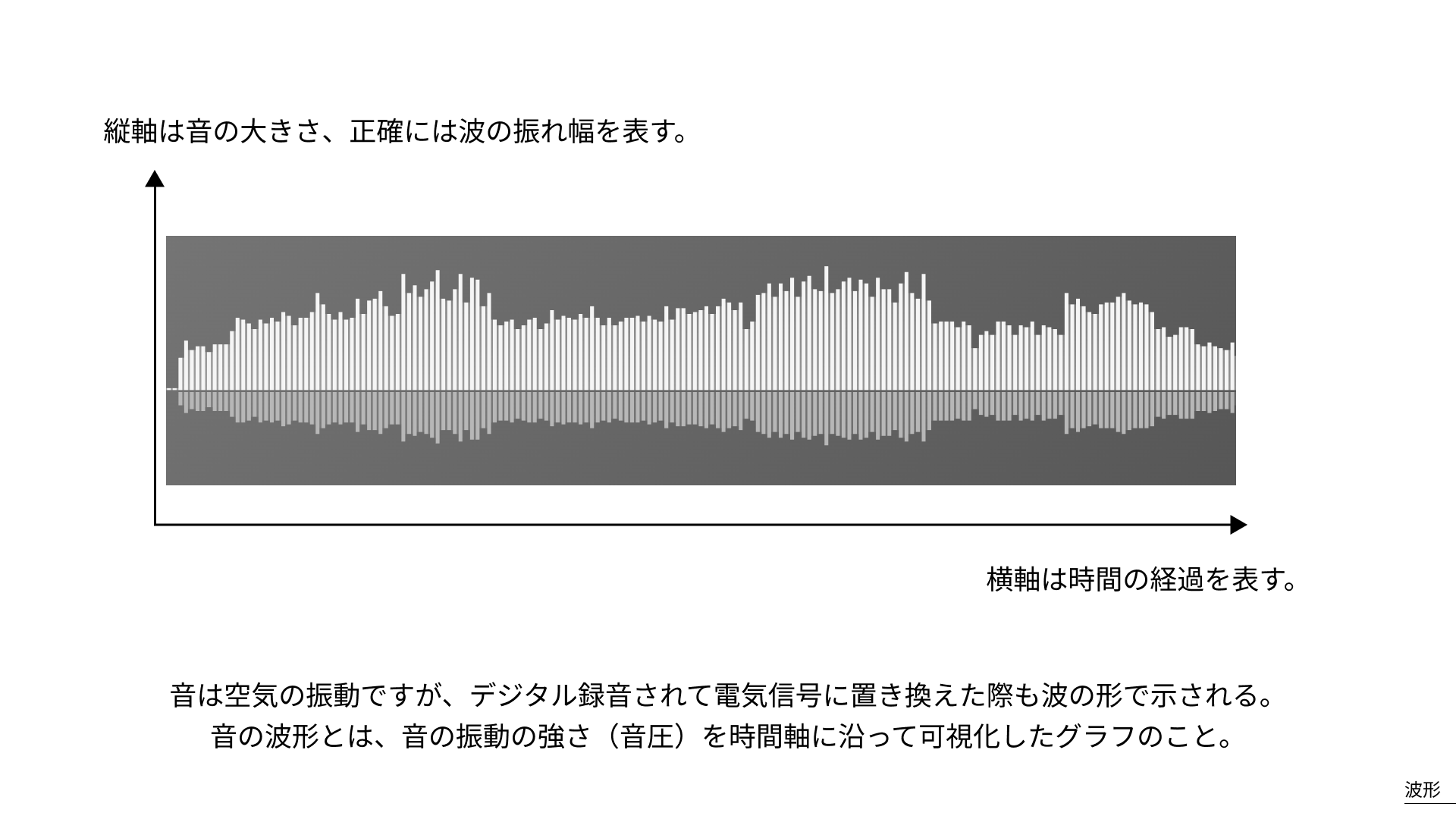

音を視覚的に表す手段の1つに「波形」というスタイルがあります。DTMを触って録音を行ったことのある人であれば皆が想像できるでしょう。横軸は時間の経過を、縦軸は音の大きさ(正確には波の振れ幅)を表しています。

ボーカルを録音してみるとわかりやすいですが、音がずっと同じ音量で鳴っていることは通常あまりありません。ボーカルであれば歌詞の文字ひとつひとつごとに、ギターであればフレーズの1音1音、ドラムならハイハットを刻む1音1音ごとに音量は毎度変わるのが普通です。もし全く同じ音量で演奏できる人がいたら、そういう人はいわゆる「超うまい人」でしょう。

この同トラック内での音量差が、他の音と混ぜ合わさった時に問題になるのです。例えばボーカル・ギター・ベース・ドラムの4パートで構成されるオーセンティックなロックバンド。サビでエレキギターの歪んだコードストロークとシンバル類を中心とした音が空間を埋めていったとき、ボーカルの音量の小さい文字が埋もれて聞こえづらくなります。「いやいやボーカル全体の音量を上げれば済むのでは」と思いきや、大抵の場合、小さい部分に合わせて音量を調整すると逆に大きい部分が大きすぎて浮いてしまう。コンプレッサーはそんな問題を解決したいとき、すなわち音量を均一化させたいときに使えるツールなのです。

コンプレッサーの基本機能

さて、ここから具体的にコンプレッサーでいじれる各要素を見ていきながら、コンプレッサーの使い方を解説していきます。初心者が押さえておきたい要素は以下の3つ。

- スレッショルド

- レシオ

- アタック/リリース

もちろん順を追って説明していきます。

.png?width=800)

.png?width=300)